車庫証明の所在図・配置図とは?

車庫証明とは、運輸支局で自動車の登録を受ける際に必要な「自動車保管場所証明書」を取得する手続きの通称で、保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署に証明書交付の申請をします。

その際、警察署に提出する地図や配置図面の名称を「所在図・配置図」といいます。

※軽自動車の場合は「自動車保管場所証明書」の取得は不要ですが、一部の自治体では警察署に「保管場所の届出」をする際に「所在図・配置図」を提出します。

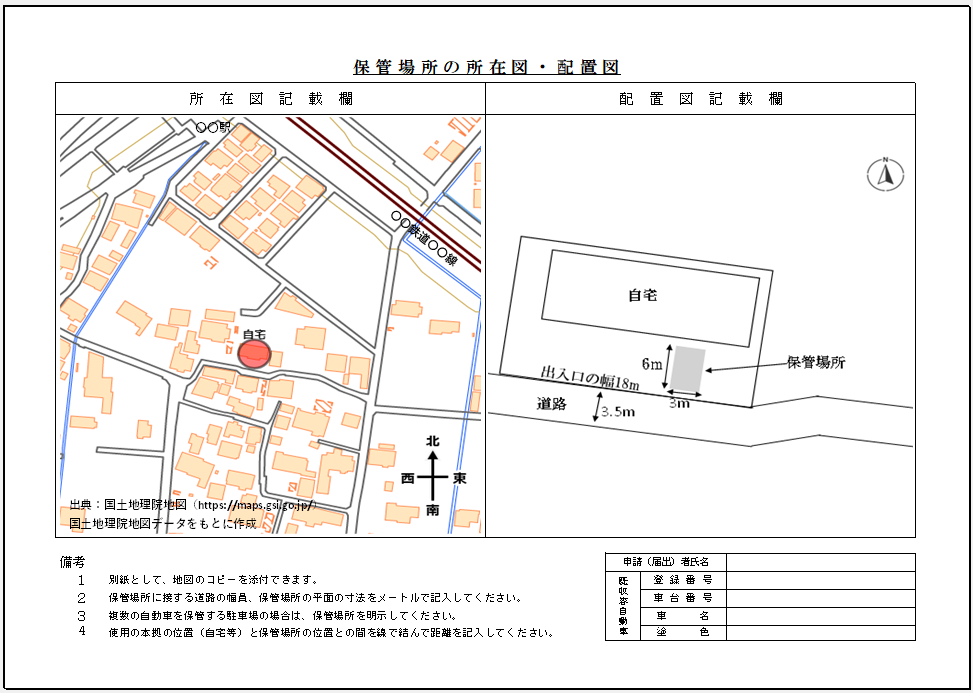

所在図とは、使用の本拠の位置(通常は自宅)と自動車の保管場所の位置関係を示した地図のことで、配置図とは、自動車の保管場所の寸法や接続する道路の幅員などの情報を表示した図面のことです。

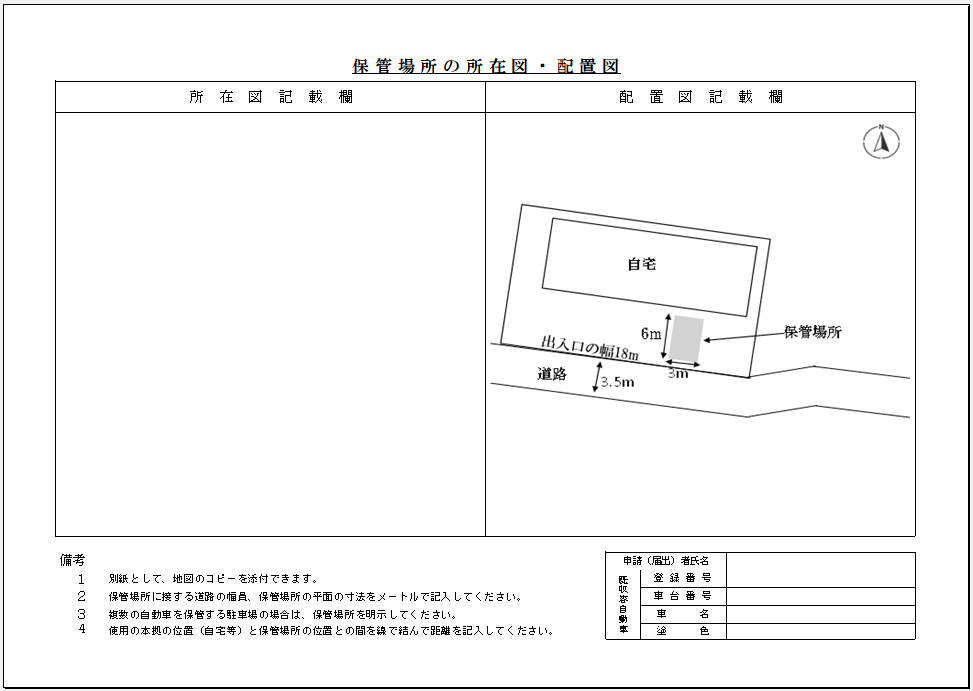

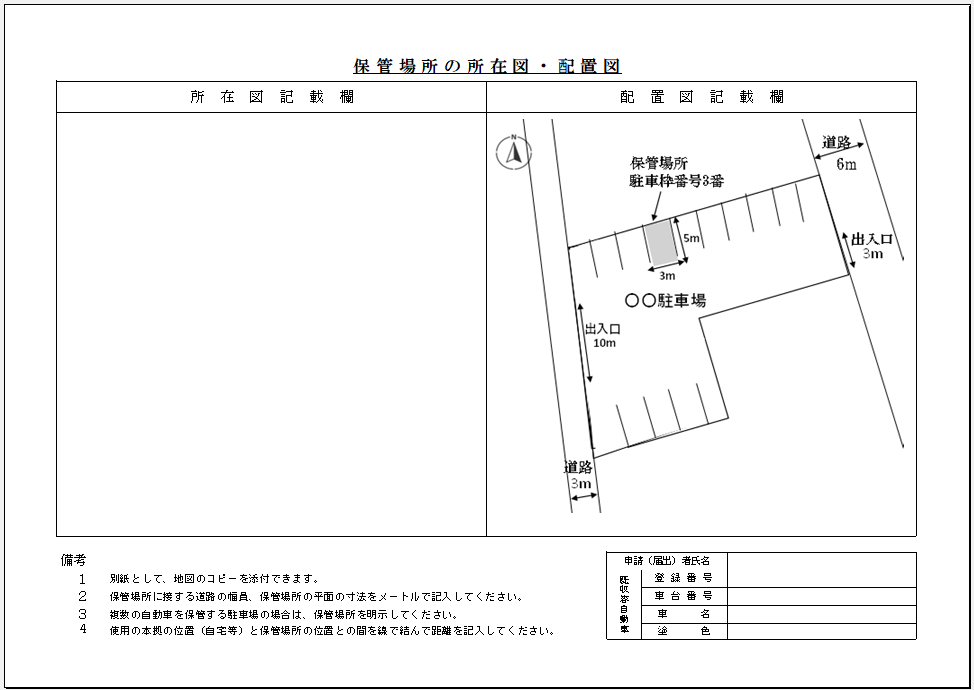

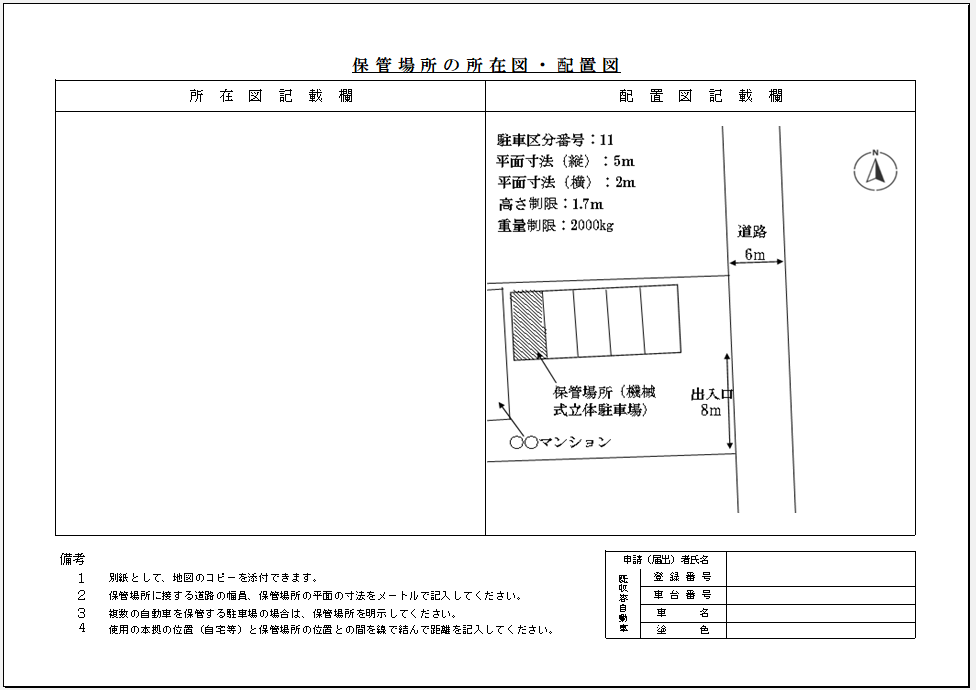

以下の画像はサンプル用に作成した所在図・配置図です。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:保管場所法、車庫法)には、所在図・配置図に関する規定も定められていますので次章で詳細を解説していきます。

保管場所の法律上の要件(所在図・配置図に関する部分を抜粋)

自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下保管場所法)第三条には、自動車の保有者は要件を備えた保管場所を確保しなければならないことが規定されており、同法第四条には運輸支局で自動車の登録を受ける際には警察署長の交付する車庫証明書を提出しなければならないことが規定されています。

(保管場所の確保)

第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

(保管場所の確保を証する書面の提出等)

第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律

続いて、保管場所法施行令第一条には保管場所の要件の詳細が規定されており、第二条には車庫証明書は自動車の保有者の申請により、保管場所の位置を管轄する警察署長が要件を備えた保管場所が確保されていることを証明した書面とする旨が規定されています。

(保管場所の要件)

第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。

一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。

二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。

三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

(保管場所の確保を証する書面等)

第二条 法第四条第一項の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令

保管場所法施行令第一条の保管場所の要件を要約すると、自動車の保有者は「道路以外の場所で、使用の本拠の位置(通常は自宅)からの距離が2km以内で、通行可能且つ出入り可能な道路と接続していて自動車全体を収容できる大きさがあり、正当な使用権原を持つ保管場所」を確保しなければならないということになります。

そして、保管場所法施行規則第一条には、車庫証明書の交付申請の必要書類が規定されています。

施行規則第一条2項二号では所在図を、三号では配置図を添付しなければならない旨が定められています。

※所在図の添付は省略できる場合があります。

(保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)

第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第二条第一項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通。第四条第一項及び第八条第二項において同じ。)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。

2 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面

二 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図

三 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則

ここまでの内容を要約すると以下の通りです。

(法律の規定)

・自動車の保有者は要件を満たした保管場所を確保しなければならない。

・自動車登録の際に警察署長の交付する保管場所確保の証明書を提出しなければならない。

(保管場所の要件)

・使用の本拠の位置と保管場所の間の距離が2km以内。

・道路以外の場所で、通行可能且つ出入り可能な道路と接続していて自動車全体を収容できる大きさがあること。

・正当な使用権原を有する保管場所であること。

(証明書交付申請の必要書類)

・申請書

・権原書面(自認書または承諾書)

・所在図

・配置図

続いて申請時に提出する必要書類の詳細について説明します。

申請書・・・警察署長に証明書の交付を願い出るために申請者名や住所、自動車の情報、使用の本拠の位置、保管場所の位置などを記載した書面。

権原書面・・・保管場所の正当な使用権原を有することを疎明する書面(自己所有の場合は自認書、他人所有の場合は使用承諾証明書を提出)。

所在図・・・使用の本拠の位置と保管場所の位置を表示した地図(直線距離2km以内の必要あり)。

配置図・・・道路以外の場所で、通行可能且つ出入り可能な道路と接続していて自動車全体を収容できる大きさがある場所を確保していることを表示した図面。

これらの書類のうち、所在図と配置図については図面を作成して提出する必要があるため次章で注意点を解説していきます。

所在図(地図)を作成する際の注意点

所在図を作成する際は、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の距離が直線で2km以内であることを表示する必要があります。

※「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が同一敷地内にある場合は直線距離の表示は不要です。

また、保管場所法施行規則第一条2項二号には「当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示」との規定がありますので、近くに目印となるような施設(駅やお店)や幹線道路、線路などがある場合はその施設名や路線名などを記載しましょう。

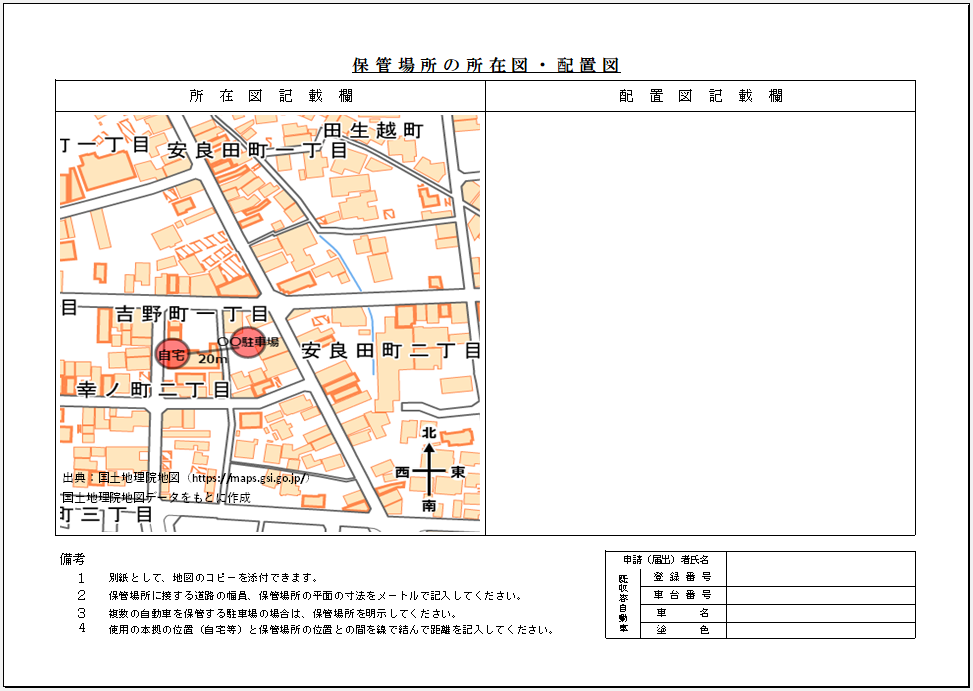

以下の画像は、国土地理院地図を使用して作成した所在図です。

自宅(使用の本拠の位置)と駐車場(保管場所の位置)が少し離れているため両地点の直線距離20mと表示しています。

地図ソフトを使用する際の注意点

所在図の作成は手書きまたは地図ソフトを使用して作成することが多いと思いますが、地図ソフトを使用する際は著作権法や利用規約に違反しないように注意しましょう。

各地図サイトの利用規約については以下の記事で解説しています。

配置図を作成する際の注意点

配置図を作成する際は「通行可能且つ出入り可能な道路と接続していて自動車全体を収容できる大きさのある保管場所」を確保していることを表示する必要があります。

保管場所法施行規則第一条2項三号には「保管場所の周囲の建物、空地及び道路、保管場所の平面の寸法、道路の幅員を明記すること」と規定されています。

例えば自宅と同一の敷地内に自動車を保管する場合は自宅建物と車庫、道路を表示した図面を作成して道路幅と車庫の平面寸法を記載します。

また、「出入り可能」であることを示すために必要に応じて「出入口の幅」「高さ制限」「重量制限」などについても表示する必要がある場合があります。

その他、月極駐車場など複数台収容可能な保管場所の場合は「駐車場名」や「駐車枠番号」なども記載します。

配置図に記載する情報

- 保管場所の周囲の建物(自宅建物、物置など)

- 保管場所の平面寸法(縦と横)

- 道路幅

- 出入口の幅(保管場所と駐車場出入り口が離れている場合)

- 高さ制限(屋根がある場合のみ)

- 重量制限(機械式駐車場など制限がある場合のみ)

- 駐車場名(ある場合のみ)

- 駐車枠番号(ある場合のみ)

以下3点の画像は、それぞれ戸建て住宅の車庫、月極駐車場、機械式立体駐車場(二段式)の配置図サンプルです。

配置図は保管場所の形状によって記載すべき情報に違いがあるため、事前にどのような情報を記載する必要があるのか把握した上で作図しましょう。

所在図・配置図作成代行|きさらぎ行政書士事務所

きさらぎ行政書士事務所では所在図・配置図の作成代行のサービスを提供しております。

「誰か代わりに車庫証明の図面を作成してほしい」とお考えの方はご興味があればぜひご利用をご検討ください。

お申込みはお電話不要でWEBフォームから2分程度で完了します。